Por Saúl Araujo

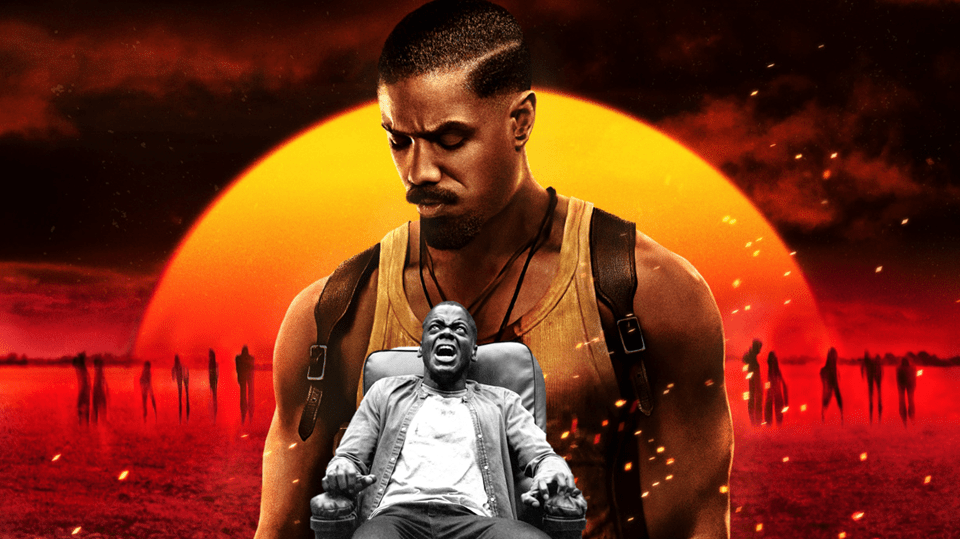

La redención como desobediencia – Sinners (2025)

Aunque Sinners es un producto audiovisual digno de cualquier amante del cine contemporáneo, su valor no está en su espectacularidad ni en su ritmo absorbente, sino en el discurso que levanta desde sus entrañas: uno que camina por los márgenes del mito, la espiritualidad, el arte y la sangre, para contar —una vez más— la historia de un pueblo que ha sido silenciado, pero nunca callado.

Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no es una más en la lista del llamado Black Horror. Aunque comparte ADN con obras como Get Out, Sinners va más allá del mensaje básico de “no confíes en la gente blanca” para proponer un entramado más ambicioso: un enfrentamiento entre dos formas de concebir el alma, el cuerpo y la libertad. El cristianismo institucionalizado, repetitivo y punitivo, aparece como una fuerza opresora, mientras que la espiritualidad pagana —a través de Annie (Wunmi Mosaku)— ofrece conocimiento más allá que nos desprestigia la creencia, gozo en la vida, dignidad en el dolor.

En Sinners, el mito del vampiro se transforma en algo más que una criatura de la noche: es metáfora del deseo reprimido, de la transgresión que la moral judeocristiana intenta sofocar. No es casual que el cuerpo sea el territorio de la condena y el éxtasis; el vampiro bebe sangre, sí, pero en ese acto hay una fusión de lo carnal y lo espiritual, de lo prohibido y lo sagrado. Es un mito que subvierte la doctrina: lo que para la religión es castigo, para los personajes es redención. La sangre deja de ser símbolo de culpa y se vuelve vehículo de libertad.

Como señala tan propiamente nuestro colega Samuel Bautista 1, Sinners “invierte la narrativa tradicional de las historias de vampiros”, donde ya no son la cruz ni el Padrenuestro los que salvan, sino herramientas ancestrales, nacidas del folclore, como el ajo o la luz del sol. Esto no es sólo una operación estética: es un gesto profundamente ideológico. Una crítica directa al modo en que las estructuras religiosas han funcionado como dispositivos de colonialismo, tanto en América como en Irlanda —la tierra natal del antagonista Remmick (Jack O’Connell)—.

En Sinners, la “salvación” ya no es un destino ofrecido por una figura paternalista blanca, sino una elección peligrosa, autónoma, y frecuentemente pecaminosa. De ahí que la figura del pecador no sea condenada, sino celebrada. La música sensual, el sexo, la embriaguez, el gozo de estar vivos, son formas de resistencia frente al mandato cristiano que exige sacrificio y obediencia, es el camino de Sammie; ser el denominado “pastorcito” o seguir lo que las notas le dicen que cante.

En este sentido, Sinners parece una mezcla frenética de temas: racismo, espiritualidad, sexualidad, adicciones, pobreza, familia, música… pero no es dispersión lo que propone, sino una totalidad compleja. Porque ser afroamericano —ayer y hoy— nunca ha sido una experiencia unidimensional. Ryan Coogler, con su pulso firme, construye una cinta que celebra tanto el dolor como la gloria de una identidad marcada por el exilio espiritual, pero también por el arte como acto sagrado.

Uno de los elementos más potentes de la película es, sin duda, su uso de la música. Cuando Sammie (Miles Canton) toca su guitarra, no solo entona una melodía: invoca. Convoca los espíritus del pasado y del futuro, “en una escena que celebra la inmortalidad de la cultura negra a través de la música”, como menciona atinadamente también la pluma de nuestro Kinema Samuel. La música se convierte, entonces, en puente y en espada, en eco de resistencia y en medio de transmisión intergeneracional.

Y no es casual que el blues sea el elegido. Porque también carga con un estigma: el de ser “música del diablo”, como lo fue en su momento para leyendas como Robert Johnson. Aunque la cinta no lo menciona explícitamente, sí plantea la misma pregunta: ¿cuál es el precio de la grandeza? ¿Qué tanto de nuestra alma estamos dispuestos a entregar a cambio de tocar una canción verdadera?

Sammie se enfrenta a esa elección, y en la escena final —de una belleza contenida y devastadora—, lo vemos regresar a la iglesia de su padre con su guitarra rota, sin decir palabra. Ha elegido. Ha resistido. Ha pecado. Ha vivido.

El título mismo, Sinners, cobra aquí una nueva dimensión. No se refiere ya a quienes han errado, sino a quienes se han atrevido a no obedecer. A los que han amado su cuerpo, su arte y su historia, por encima de cualquier mandato externo. A quienes prefieren arder en vida antes que apagarse lentamente en nombre del orden, los afroamericanos son pecadores, más allá de la vista religiosa.

Sinners no solo se inserta en la tradición del terror afroamericano contemporáneo; la subvierte. Es un filme que habla de vampiros, sí, pero también del blues como acto ritual, del cuerpo como campo de batalla, de la música como herencia espiritual, de la religión como arma y como refugio, y del pecado como libertad. Es, en resumen, una película que no pide permiso para entrar, pero que, como todo buen demonio, exige que la miremos de frente para que entendamos a qué le tememos en realidad.

El horror de lo oculto a simple vista – Get Out (2017)

Con Get Out, Jordan Peele no sólo debutó como director, sino que firmó uno de los manifiestos cinematográficos más poderosos del siglo XXI sobre la negritud, el cuerpo y el deseo blanco de apropiarlo todo. Bajo el envoltorio de una película de terror psicológico, Peele construyó un aparato de disección quirúrgica donde el racismo progresista —ese que se dice “aliado” pero nunca cede el poder— se exhibe en su forma más perturbadora: como fetichismo.

Chris (Daniel Kaluuya), joven fotógrafo afroamericano, acompaña a su novia blanca, Rose (Allison Williams), a conocer a sus padres. El viaje, que comienza con comentarios incómodamente condescendientes (“habría votado por Obama una tercera vez”), se transforma poco a poco en una pesadilla donde lo siniestro no es solo la familia Armitage, sino el sistema entero que representa: uno que consume a los cuerpos negros, los vacía, los calla, y se los apropia.

Lo que Get Out muestra con escalofriante claridad es que el racismo contemporáneo ya no necesita el lenguaje del odio explícito: basta con la adoración. Como advierte un personaje, “los negros son moda ahora”. Chris no es odiado, es deseado. Pero ese deseo no es halago: es un acto de canibalismo cultural, una forma de esclavitud recodificada. Su cuerpo, su talento, su mirada, son objeto de una subasta silenciosa: quieren su fuerza, pero no su voz. Su creatividad, pero no su dolor. Su estética, pero no su historia.

En este sentido, Get Out dialoga con Sinners, aunque sus caminos sean distintos. Si aquella propone el pecado como acto liberador y la espiritualidad pagana como vía de salvación, Get Out es más contenida, más silenciosamente opresiva: el escape sólo es posible a través de la ruptura violenta, y ni siquiera entonces es total. Porque el horror no termina cuando Chris se libera físicamente: continúa en la mirada de un sistema que lo sigue viendo como intruso, como amenaza, como otro.

La brillante metáfora del Sunken Place (el lugar hundido) —ese limbo silencioso donde la conciencia de Chris queda atrapada mientras su cuerpo es manipulado— no sólo funciona como imagen del control mental, sino como símbolo de una forma de existencia racializada en la que muchos viven: ver, sentir, gritar internamente… pero no poder intervenir. Es la historia de generaciones que han habitado un mundo diseñado para reducirlos al papel de espectadores.

El logro más inquietante de Get Out es que su antagonista no es un vampiro, ni un demonio, ni un monstruo al uso. Es la simpatía liberal blanca. Es la sonrisa incómoda que esconde dominación. Es la amiga progre que se indigna por el racismo, pero se incomoda si el negro habla muy fuerte. Es el paternalismo, la apropiación, el “yo no veo color”, la inclusión sin redistribución. Peele no señala al redneck racista, sino al cirujano elegante que te quiere meter en su casa… para habitar tu cuerpo.

La película, además, propone una relectura del propio género del terror. Si por décadas el arquetipo era el joven blanco huyendo de lo desconocido —lo otro, lo salvaje, lo oscuro—, Get Out da un giro: ahora el protagonista es negro y lo desconocido es lo blanco. El hogar de Rose no es un refugio, sino una trampa. El monstruo, esta vez, no viene del bosque, sino de la pulcritud de una familia educada.

El desenlace no escapa a la ambigüedad: Chris sobrevive, sí, pero queda marcado. Porque el verdadero terror de Get Out es que no necesita fantasmas para funcionar. Basta con entrar a una casa blanca, educada, progresista, para que todo lo ancestralmente reprimido emerja: el deseo de poseer al otro, de cosificarlo, de volverlo mercancía, espectáculo, cuerpo disponible.

Jordan Peele no busca redención ni catarsis fácil. Busca incomodar. Porque lo que duele de Get Out no es su violencia física, sino el espejo que coloca frente al espectador liberal. Y en ese reflejo, lo verdaderamente monstruoso no son los Armitage: es el sistema que los produce, los premia, los normaliza.

Dos películas, un pueblo

Hay un momento en Get Out donde el horror se vuelve silencio. Chris, hundido en el Sunken Place, ve su vida desde lejos, como si no le perteneciera. El cuerpo sigue funcionando, pero su conciencia es rehén. Esa es la pesadilla: no es el asesinato ni la violencia explícita, sino la expropiación de uno mismo. Lo negro como un recurso útil, maleable, vendible.

Sinners toma esa herida y la ensancha. No solo te quieren el cuerpo, también el alma. Aquí el horror ya no se viste de amabilidad progresista, sino de moral religiosa. Si Get Out lanza una advertencia —»sal de ahí»—, Sinners propone otra ruta: «quédate, pero no te arrodilles». Porque el enemigo no siempre está afuera: a veces es el púlpito, la cruz en la pared, el canto suave que exige obediencia mientras te arranca la risa.

Ambas películas saben que el cuerpo negro ha sido deseado y castigado con la misma intensidad. Que se lo ha querido esclavizar, curar, santificar, redimir. Que se le ha dicho qué hacer, cómo amar, cuándo callar. En Get Out, el cuerpo de Chris es subastado en una escena escalofriante, apenas disimulada por la estética de coctel. En Sinners, el cuerpo se reprime a través del sermón, del juicio moral que condena el placer, el gozo, el blues. El pecado, nos dice la película, no es más que la vida que se resiste a ser domada.

Y qué decir del monstruo. En Get Out es ese liberal bienintencionado que «hubiera votado por Obama una tercera vez». En Sinners, es el pastor que canta This Little Light of Mine mientras exorciza cualquier desviación. Pero el verdadero enemigo no es el personaje: es el sistema que lo formó. La blancura como aspiración cultural, el cristianismo como máquina de moldear cuerpos obedientes, la asimilación como veneno dulce.

Pero si hay una diferencia esencial entre ambas películas, quizá está en su espiritualidad. Get Out es profundamente racional: el horror está en la lógica fría de la apropiación, en los procedimientos clínicos. Sinners, en cambio, es pura sangre, fuego y ritmo. El blues no es solo banda sonora, es arma. La música, la danza, el grito: todo eso que llamaron pecado se convierte en salvación. Si Chris se libera huyendo, Sammie se libera quedándose y cantando, aun con la guitarra rota. Y lo hace sabiendo que el precio de su libertad no es la inmortalidad vampírica, sino la memoria: vivir poco, pero con sentido.

Sinners es sangre y fuego: el alma como tambor que no se deja apagar. Chris huye. Sammie canta. Ambos sobreviven. Pero uno lo hace corriendo. El otro, ardiendo.

Descubre más desde

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Debe estar conectado para enviar un comentario.